编者按

代数几何大师大卫·曼福德(David Mumford)今年夏天访问北京,在北京人民大会堂接受首届国际基础科学大会终身成就奖。

2023年7月16日,

大卫·曼福德教授在人民大会堂接受首届国际基础科学大会终身成就奖。

大卫·曼福德早年在哈佛大学求学,上奥斯卡·扎里斯基的课时,对代数几何学产生了浓厚的兴趣。在模空间(Moduli Spaces),几何不变性理论,阿贝尔簇的方程以及代数曲面的理论,θ函数理论,环形嵌入理论, 代数几何中的病态现象(pathology)做出了开创性贡献。曾先后获得菲尔兹奖(1974年)、美国国家科学院院士(1975年)、麦克阿瑟天才奖(1987年)、邵逸夫数学科学奖(2006年)、沃尔夫数学奖(2008年)、美国国家科学奖章(National Medal of Science, 2010)等荣誉。

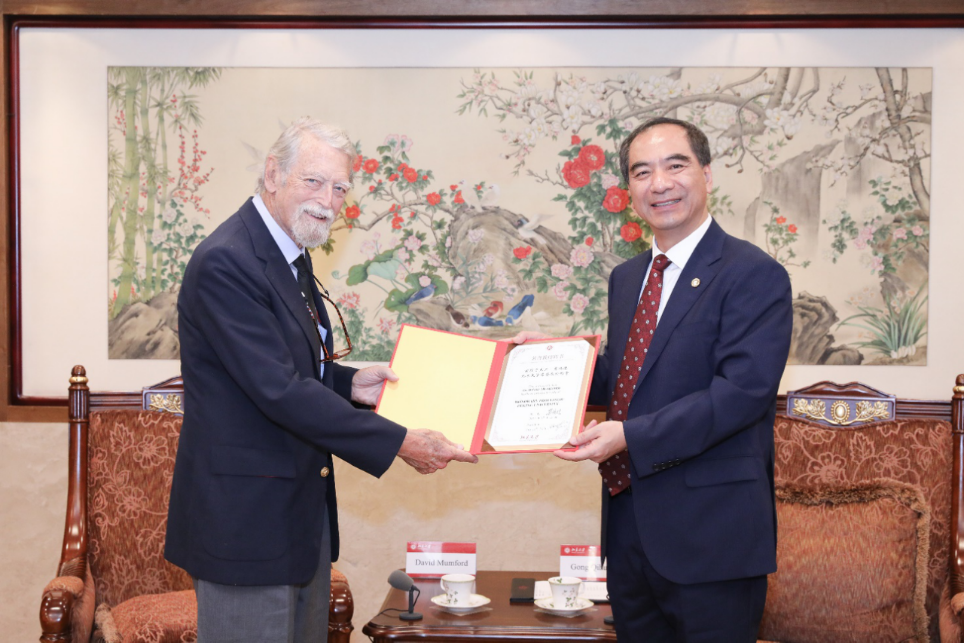

他长期关心中国的科技发展,在1995-1998年担任国际数学联盟(IMU)主席期间,推动在北京举办2002年国际数学家大会(ICM),为国际高层次人才来华交流起到了重要的作用。为此, 北京大学龚旗煌校长给他颁发了“北京大学名誉教授”聘书。

7月21日,北京大学校长龚旗煌向大卫·曼福德颁发北京大学名誉教授聘书。

在出席基础科学大会之后,他受朱松纯教授邀请,访问北京通用人工智能研究院与北京大学,与人工智能领域的众多青年学者开展学术交流。本次谈话囊括了他的学术人生,题目不局限于科学,涉及多方面的主题,如人类共同面临的诸多挑战、国际学术交流与合作、纯数学与应用数学的关系、以及在60岁的时候放弃数学转向人工智能的传奇经历等,很多看法颇具教益。

86岁高龄的他依然精神矍铄,思维敏锐。在北京大学,他接受了《知识分子》的专访。他谈到最近还在忙着将十年来写的博客集结出版(书名是Numbers and the World, Essays on Math and Beyond)。单从这本书就反映了曼福德的广泛兴趣和渊博学识,包括了数学的专门问题、数学教育、数学史,人工智能、物理学以及对现实世界的评论,特别是对人类社会未来走向的担忧。书里还有一整个章节是谈论坚持国际科学协作的重要性。

“我认为这个正遭到世界政治变化的威胁,科学界的交流被阻断了,但学者之间需要相互启发,也许政客不理解科学界的运作方式。” 他说。他期待,通过这次大会,未来在某种程度上可以增进中美两大文明之间的相互理解,弥合裂痕。

图说:大卫·曼福德访问北京大学,为北大通班学生签名留念。

曼福德对中国历史、文化很有兴趣。他在自己个人网站的数学史页面如此介绍——

“数学史通常大体是以西方为中心的观点来教授的。毫无疑问,希腊人的贡献是巨大的,但一旦你敞开心扉接受这样一个事实:数学真理可以而且已经通过除欧几里得式的证明之外的许多途径被发现(想想17至18世纪的微积分),你会发现更丰富的图景是,美索不达米亚、印度和中国都发展出了深刻的数学思想,有时是在西方类似思想出现之前,有时是在西方出现之后。” 事实上,他本人就发表过有关中国数学史的文章,对《禹迹图》和中国天文历法也发表过论文。

他与中国学术的另一重更紧密的关联是,他在哈佛时期的得意门生朱松纯也已经在2020年回到中国,出任北京通用人工智能研究院院长,北京大学与清华大学讲席教授。朱松纯教授曾在之前与《知识分子》的面对面访谈中谈到当年被哈佛录取的重要性,称曼福德改变了他的人生。如今,归国后的朱松纯也正在北京打造世界人工智能的又一重镇,并培养下一代的人工智能新生力量。

大卫·曼福德访问北京通用人工智能研究院,与青年学者交流。

以下是朱松纯代表《知识分子》对曼福德的访谈,文中既有这对师生长达30余年深情厚谊的真情流露,亦有对科学问题不同见解的坦诚争论,访谈经《知识分子》整理编辑后发布,以飨读者。

访谈|朱松纯

编辑|邸利会

数学家和数学的分裂

朱松纯:你在许多“世界”中工作,一个是抽象的数学世界,同时你也生活在我们这个真实的世界。我遇到过一些数学家,感觉顶尖的数学家都比较古怪,很难和他们交往,但我知道你和现实世界是连通的。

曼福德:你说的对。确实,有一大部分的数学家是(不怎么接地气),我只是稍微有那么一点不接地气。我老觉得大概一半的数学家看起来有点自闭,不过不影响他们做事;不过,也有很多很多的数学家完全是活在真实世界里面的。我的博士论文导师Oscar Zoriski(1899-1986,苏联出生的美国数学家)就完全是真实世界的一部分。

我大学时候的那些老师情形各不相同。不过,数学确实为这些具有那种特质思维的人提供了一个“世界”,只有数学家才可以进入其中。另一方面,如果你是位代数几何学家,你谈论的代数簇,都是真实的东西。很多人,即便他们个性不同也能成为私交。

总而言之,(沉浸在自己的世界)确实是数学家的一个特点。不过,就我个人而言,不管是纯粹数学还是应用数学,我都不排斥。

如果你做的是应用数学,当然绝大多数情况下和真实的世界是有接触的。我在职业很早期的时候,有两个夏天,一段是在高中和大学之间,一个是大学一年级到二年级之间,做过些原子反应堆的工作,对潜艇中的原子反应堆进行建模。那时,西屋公司(the Westinghouse)在匹兹堡设有原子能部门,我们就在那做。我们用模拟计算机(analog computers)来模拟反应堆中的快、慢中子流。所以,那时我们做的工作是很贴近真实世界的。

我想稍微扩大一下这个讨论,谈谈纯数学与应用数学的问题。这是一件非常令人震惊的事情。

直到20世纪中叶,应用数学和纯数学还没有被视为独立的领域,但到了20世纪中叶,计算机变得足够强大,然后开始成为插件数学(plug math)中的主导工具,但在纯数学中,除了少数方向之外,它们与之几乎无关。从那时起,数学领域确实在朝着不同的方向发展。

我认为18-19世纪的著名数学家没有一个是没有对应用数学做出过重大贡献的,就这一点而言,我认为可以追溯到牛顿,对他来说,数学和物理只是应用数学同一枚硬币的两个面。不幸的是,现在这两个领域已经变得太过分离了。我不认为有一个主要领域是纯粹数学家和应用数学家在一起合作的,尽管存在很多基本问题(可以合作)。

其中最重要的问题可以说是纳维·斯托克斯方程(Navier-Stokes equation),是流体运动的基本方程。从纯数学家的角度来看,其数学理论是非常不完整的。克雷数学研究所发表的千禧年大奖难题,其中之一与此有关,并且是完全开放的。与此同时,搞应用数学的人努力从更深的数学理解湍流现象。换句话说,这是纯数学和应用数学可能在一起合作的,但我还没看到。

另外,实验上的广义相对论都被大爆炸理论和宇宙微波背景概括。我为美国数学协会写了篇论文,讨论大爆炸理论所依据的所谓标准模型可能是错误的。广义相对论和大爆炸标准模型的替代方案也是一个纯数学家和应用数学家可以一起密切合作的题目。

我觉得为了数学这个领域的健康发展,纯数学和应用数学加强合作是至关重要的。

文明的冲突?

朱松纯:我在你博客中看到,你是真的很担心这个现实世界。我们的世界将走向何方?现在变化如此之快,不确定性如此之大,很多人都担心,你有什么观点可以分享吗?你对人类的命运有何看法?我看到我们现在有两个层面的威胁:第一个是当前两大文明的冲突,具体来说就是东西方之间的冲突;第二个是更高一层的,即人工智能可能对人类的威胁。这两个层面(的威胁)实际上当前正在进展之中,并且世界局势可能会在未来十年内发生剧烈变化。

曼福德:是的,的确是这样。

对我来说,我曾努力试着学些中国文化和中国历史。我以前也听录音带,读了很多李约瑟关于中国科学技术的权威著作。

文明应该是什么?美国人是有很多预设和成见,我认为根本的问题在于,很难将中国人的想法观点融进其中。

美国做了200年的民主实验,在内战期间几乎分裂了,还经历过其它重大危机,而我们今天又遇到了危机。因为民主是一个脆弱的制度,而且如果你不相信民主,你就不能成为一个美国人,可是民主制度它不是一个容易面对危机和处理危机的制度,这也是美国现在面临的危机。

大卫·曼福德对中国古代科学有深入研究,特别欣赏宋代科学家沈括在数学、物理、地理、天文历法等方面的研究,在北京访问期间特意参观古观象台并与沈括铜像合影。

可另一方面,我们知道中国已经有3000年的文字史,而美国仅仅有200多年的历史。中国3000年连续的朝代更迭,也曾周期性地出现过危机,某些时期曾分裂割据,战乱频发,但不管怎样,又自我重建成一体。她在某个层面上具有一定的稳定性,这使其能够一次又一次地重建自己的,而且这些朝代又恢复了难以置信的生命力,如此周而往复,比如汉朝、唐朝、宋朝,至今都是这样。

我认为几乎没有(美国)人真正了解中国的这些历史以及这个体系的优势,正如我所说,这个体系不管怎么说已经存在了 3000 年。我认为,唯一可比的,也许不是那么的恰如其分的对比是犹太文明,犹太文明在3000多年的时间里也重建了自己,当然他们不一定是有一个固有的土地家园或者一个时期还彻底失去了他们的家园。

所以我认为这个问题是非常痛苦的,从我的角度来看,两国之间的争斗是荒谬的。(中国和美国)现在是世界上两个伟大的文明:一个是西方的民主文明,包括大部分的欧洲和美国,一个是中华文明。否认这一点是荒谬的,美国政客们认为中美关系只能是零和博弈,这太荒谬了,其实有很多相处之道。

我的意思是,这是两个伟大的文明体系,应该彼此沟通,所以无论如何,我希望通过这次会议,能够起到促进相互理解的作用,至少在科学的层面上能恢复交往与合作,共同应对更大的冲突。

图说:大卫·曼福德在北京大学开展学术交流活动,与通计划暑期讲学班学生合影。

拐点突显?

曼福德:你提到人工智能是我们面临的第二大问题,但其实并不是只有这一个问题,比如还有核聚变发电。看起来核聚变发电终于有可能真正成为现实。现在,核聚变发电已经取得了许多进展,如果它真的成为现实,将彻底改变世界的权力结构,因为所有石油将不再是我们最主要依赖的商品。

我们面临的另一个巨大的变化是对基因组和蛋白质组的理解,以及有能力使用称之为“CRISPR”的工具操纵我们的基因。

因此,社会有可能即将发生巨大变化,人工智能只是几个巨大变化之一。问题是,(这些)变化之快,人们完全没有准备,所以他们的反应是,就像老话说的,那就回到过去。特朗普的可笑口号“让美国再次伟大”,反映了某些人群的巨大绝望,想要恢复一种从未存在过的、神话般的过去。他们觉得一切都是威胁。

(对于人工智能)大约三年前,我意识到近年来人工智能的巨大进步,并开始阅读相关内容。我一直非常关心它下一步将走向何方。我觉得,一旦这些自然语言模型能够接入感知、听觉和视觉,巨大的变化就在等待着我们。

现在大家都在讨论这个问题。但自然语言模型容易产生幻觉。我认为这一切都与这些模型对我们所说的“现实世界”没有概念有关。

那么,除了“现实世界”外,还有什么世界呢?还有小说的世界,阴谋论的世界等等。还有未来的科幻世界,人们非常喜欢,当然已经完全超越了好莱坞超级英雄的世界,可说是最荒谬的混杂物。但无论如何,有一个东西叫做现实世界。相信大家都明白这句话的意思。当这些自然语言模型与现实世界有一定的接触时,它们也会理解它,并清楚地区分人工世界、各种类型的编造的世界和现实世界。我认为这将是改变人工智能能力的真正巨大一步。我经常想这些事情。所以,无论如何,我认为未来充满了重大挑战。

从纯粹数学转行到计算机视觉

朱松纯:是的,你在60 岁提前退休时, 当时我从哈佛毕业,在一次晚宴上,曾谈到(人生中)的一个重大转变,我们一直很好奇,总是想知道这一断然的转变契机是什么?为什么你那个时候完全放下了代数几何,把所有的书放在走廊里,之后完全转向了计算机视觉与人工智能。从我的角度来看,你所做的事情与大卫·马尔( David Marr,1945 – 1980 )有某种关系,对吗?

曼福德:当我还是一名本科生的时候,那是在20世纪50年代。我对大脑生物学、神经生物学、当时已知的人工智能以及计算机科学都非常感兴趣。我参加了各种课程,阅读了各种书籍,非常清楚的是,神经生物学和人工智能当时都处于极其原始的状态。关于神经元的最基本的事情当时还不知道。唯一思考人工智能的是麻省理工学院的几个人,特别是马文·明斯基,但显然他们也只有非常朴素的想法。

那时,当听数学教授们讲话时,我有一种强烈的感觉,数学是个非常丰富和古老的领域,有很大的深度。因此,我就不再关注与大脑、思维和模拟大脑有关的所有这些问题了,而是进入到了数学领域。

之后,数学完全占据了我的注意力。后来20世纪70年代到80年代初的某个时刻,我和同事乔·哈里斯 (Joe Harris) 一起发现了个结果,在某种程度上成了代数几何的里程碑。

与此同时,Jayant Shah和我参加了在那不勒斯湾美丽的山城Avella举行的会议。我们在去那的路上碰巧都买了瓶免税威士忌。这样,我们住在同一家酒店,开始聊一些事情,就在那时,他告诉了我关于大卫·马尔的事情。

真正给我启发的是大卫·马尔所定义的,他说应该有一种智能理论,能够概括生物个体,也能概括人编的代码还有机器人的智能。他的这一整个的想法对我来说非常鼓舞,也就是在这两个不同的独立领域(生命与计算)背后,存在着智能理论的基本概念。我想,这一定是正确的。后来Jayant和我回到麻省剑桥市(哈佛、MIT所在地),就开始在我的办公室每周开研讨会。

但不幸的是,我当时担任数学系主任,遇到了一些障碍,有些艰难。不过,我还是想办法挤出一些时间,于是我们开始广泛地阅读,和别人讨论。我记得诺曼·格什温( Norman Gershwin)是位神经学家,与他谈论生物大脑理论中正在发生的事情非常有趣。

因此,无论如何,这也是大卫·马尔理论的一部分(特点),完整的通用人工智能更难,并且同时涉及太多的事情。所以,最好是只集中坚持做一些更有限的事情(不要那么宽泛)。出于这个原因,我们进入了计算机视觉领域,在我看来,这似乎是在那个时刻可以取得更多进展的学科 (与50年代的状况不同了)。

就这样,后来,Jayant 和我合写了一篇论文。建立了这种数学模型后,我们看到了可以使用各种不同数学结构来阐明计算机视觉问题。因此,作为可能的方法,我们引入了一个模型,现在称为Mumform-Shah模型,可以在计算机视觉领域取得一些进展。

如今神经网络(声称)已经取得巨大的成功,对这种说法,我深感惊讶。我认为,我们倾向于嘲笑神经网络,它是一种过于简单的方法,试图在计算机代码和动物大脑细胞之间架起桥梁。

朱松纯:大家好奇你为什么那时候不做数学了?很多进视觉这个新兴领域的专家,仍然习惯用自己熟悉的工具,你知道当时在欧洲已经有一大群人在做几何不变理论,可你并没有用自己熟悉的方法。

曼福德:我真的不认为几何不变理论是理解形状等事物的正确工具。我意识到,我以前的一些代数几何领域的学生觉得我有点不够尊重他们。但不是,我只是觉得我想学习一些新的东西。我一直是一个不想被限制的人,我非常享受能够深入参与到许多不同的主题。

举例来说,当我进入数学史时,我真的投入,进行了极其广泛的阅读。我的意思是,数学史材料浩瀚无边。所以,我花了很多时间来达到对数学历史的差不多的理解。所以,正如我所说,我只是喜欢不要只做一件事,能够自由地真正研究不同的东西,我非常享受其中。

90年代人工智能的范式转换

朱松纯:是的,你刚才说,在20世纪50年代,如果你当时研究人工智能,可能真的太早了。没什么可着手研究的问题。

我认为80年代末, 人工智能作为一个领域进入了长达30年的萧条期, 但这却是人工智能思想的黄金时代,更像是人工智能历史上的“轴心时代”,因为人们完成了哲学范式的转换。人们意识到纯粹逻辑与符合表达走不通了,开始寻找真正能落地( grounding )的人工智能。后来计算机视觉、自然语言、机器学习等等领域都出现了,用统计建模与随机计算作为研究范式。这和中国的历史很相似,有着800年历史的周朝分崩离析,分成很多小诸侯国,春秋时期思想活跃, 就形成了“轴心时代”的中国思想。当然之后到了秦汉时期,又统一了。

我也是因为大卫·马尔才进入这个领域的。那时候在中国,我还是一名本科学生,努力学习物理学,大学志愿就报了近代物理,想追寻物理学的统一理论。是我的家人觉得学物理以后找不到工作,他们就替我把专业改成了计算机科学。

1986年我上了大学,可上大学之后,我对计算机当中编码之类的事情没什么兴趣,就开始自学,然后进到了人工智能领域,就开始寻找智能的统一理论。我进入了中国第一个认知科学实验室。实验室的老师给了我一本大卫·马尔的书,当时我根本无法理解那些内容,但我觉得这就是我想要的理论。当时是五年制大学,因为我太穷了,我甚至付不起申请大学的报名费。我申请的几乎所有学校都拒绝了我,只有约翰·霍普金斯大学和哈佛录取了我,这彻底改变了我的命运。所以我相信这(因为对大卫·马尔的了解)就是被你录用的原因。

曼福德:所以我很高兴听你说这番话,之前从来没有告诉过我。我认为这很好。我俩都受到同一本书的启发。

不过,我现在不记得当时是如何录取你的。但我清楚地记得你在上我的课,而且考试时你明显领先于其他学生。你革新了马尔可夫随机场的理论和模型,确实产生了效果。这个理论是由Geman兄弟在80年代推动起来的(发明了吉布斯采样器),但我认为在你的手中变得非同寻常。你以一种我从未预料到的方式使其成功了。

但我必须讲一件关于你学生时代的轶事。你经常会向我提交一些科研进展情况的初步报告。在这些报告中,你总会举三四个例子来说明如何非常成功地、准确地找到了我们真正想要的结构。我对你说,“你的意思是你的算法永远不会失败?我不会批准(这个报告)。你再做实验,必须报告你的算法失败的例子。因为算法失败了会比它成功了告诉你更多东西。”

朱松纯:是的,我记得。我作为学生总是试图把模型和算法搞得工作起来。实际上,如果你现在回顾一下,像ChatGPT这样的神经网络,他们称之为生成模型,能够生成一些东西,它的工作原理类似于填空,这与我们在1995年所做的纹理合成模型非常相似。我们确实是第一个成功做出人工智能生成内容的人, 现在叫做AIGC。基本上,给定一块纹理作为提示(prompt),然后它就不断地增长,但那时我们的模型(FRAME)只有一层神经结构,因为我们无法承担更多的算力,合成一张纹理图像,至少要两周才能完成一轮运算。两周时间!然后我必须把中间结果不停地保存在磁盘中,以便我可以从某一步重新启动它,否则我调试代码的周期就太长了。所以我想说,这确实是第一代可以工作的生成模型。但值得注意的是,另一方面,我们第一个将郎之万(Langevin)随机算法用于模型学习,甚至早在1997年一起发表有关学习的论文。

当时我不相信Langevin能起作用, 感觉用它在如此复杂的能量函数地形(engergy landscape)来采样就是一个笑话。但现在,大家都在做这个。后来,他们以某种方式简化了我们的FRAME模型,这样它就可以快速计算。他们利用了计算效率来克服简化后模型的准确性损失。因为如果你想计算一个精确的模型,在计算上,需要花费太多的时间。在1999年。Jiendra Malik和他的学生只是将所有框架模型简化为一个剪切补丁,就像在没有坚实的模型的情况下生长一样,这与今天的ChatGPT的自回归方法非常相似。

所以我认为我们90年代做了三件事都与 GPT等语言模型相关联,但GPT是高度工程化了的。一种是建立了生成模型,他们现在做了更多层;其次,Langevin 用于推理和学习;第三个,我认为,transformer实际上是我们所做的密集(dense)语法或密集的与或图,我们所做的是稀疏的,他们做了密集的。

期待新的范式变革

曼福德:是的。我同意GPT确实有相似的想法,只是换包打包一下。我也同意Transformer与语法有很多共同点。克里斯托弗·曼宁 (Christopher Manning) 的论文明确展示了如何采用语法。他们使用当时原始的语言模型“Burt”。但在Burt中,他们能够展示一个句子的语法结构是如何隐含地被计算出来的,并且它或多或少就像一个transformer,在这些非常高维的欧几里得空间的低维投影中。

让我说一下最近我经常想到的另一点,智能实际上并不像许多人认为的那样微妙且难以人为模拟。整个的想法是,在动物大脑中,脑可以在不引入任何新结构的情况下放大一千倍。

你会发现人脑的神经元数量和突触数量大约是老鼠的一千倍,但在各个方面都具有几乎相同的结构。如果你还将这一点与以下事实结合起来:基因组内似乎没有出现详细的遗传控制来使得连接线路结构化。线路连接受到某些一般性的约束,可突触的形成实际上似乎是完全随机的现象。然而,通过精心设计的学习过程,智能就会显现,它可以通过这些随机连接加上学习,就在活体动物中创造出来。

我们再次在 GPT 中看到相似的效果。他们只是简单地将其增加比如一千倍就可以用了。给它长时间的学习,它会变得越来越聪明。我的意思是,虽然我们已经将智能设定为非常微妙和困难的东西,但它只是开始让人感觉(好像没那么难)。

哲学家们谈论意识的难题。我同意,意识是另一个层面。但就智能而言,我认为无论如何,人工做到这一点似乎并不那么困难。

朱松纯:我个人认为我们的大脑先天架构是关键,因为许多其他动物的神经元不比人的大脑少,比如大象。当你简单地扩展数千倍,还是相同的架构时,并不意味着你可以获得智能。我认为(大脑)的结构很大一部分是基因提前编码好的,虽然我们不知道大量的调控基因是如何控制大脑的结构发育的。我认为transformer或GPT,还缺乏正确的架构来开发我们人类大脑的那种智能。所以,这就是我们可能不能过度简化,比如只是扩大规模就可以完成通用人工智能。

曼福德:好的,我们在某些事情上存在分歧,这很好。我认为你所说的很大一部分与我们的大脑、其他动物大脑划分为不同区域的方式有关。

朱松纯:我认为关于大脑很难说清楚。我认为神经科学现在正取得一些良好的进展,在脑成像、神经影像等方面。我们可以先放在一边。具体到人工智能,我认为2008年或2010年之后,没有人再重视、尊重建模或数学理论了,只剩下数据集、基准和排名。

曼福德:说实话,我认为这并不是 21 世纪独有的。自从我进入计算机视觉领域,工程师就主导了这种文化,每次年会都是一场竞赛,看谁在某些特定挑战上能取得最好的一点点的改进。很长一段时间以来,这些会议都在识别手写的邮政编码,满足他们荒谬的手写怪癖。但让工程师认真对待数学观点始终是不可能的。

朱松纯:是的,这很令人沮丧。你知道,我一直在努力改变这种状况。当你面对工程系统的时候, 数学是很无语的。在某种程度上,也许我是当时极少数还在战斗的人,一直想让我们计算机视觉领域的人听听数学家的说法。但在 2011年秋天之后,一切都彻底改变了。神经网络和深度学习吸引了大多数人的注意力,人们不再听(其它观点),尽管他们仍在使用我们的统计模型和一些随机算法,通过大量的数据和工程实践来获得性能的提升。

但从2010年左右开始,我已经从统计方法走出来,开辟新的研究范式了,未来还会有巨大的变局,让我们拭目以待吧。

图说:大卫·曼福德 教授(David Mumford)在北京大学接受《知识分子》专访,与朱松纯教授合影。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号