阅读:0

听报道

编者按:

《知识分子》的老读者可能了解,人工智能研究者张峥尤爱阅读科普著作。在上篇文章中,他介绍了《美国最佳科学自然年度文集》·2018》中的一点都不冷的科学家。这次,他的目光从个体转向了群体和文明。

撰文 | 张 峥

江湖内外

本文为《美国最佳科学自然年度文集·2018》(The Best American Science and Nature Writing 2018) 介绍系列之三。

说完了人,说说江湖。

为树代言

Speaks for the Trees

David Haskell

十几年前的一个夏天我参加了一个马队,和素不相识的几个马友风餐露宿,长途跋涉,穿越海拔两千多米的新疆草原,到过多处人迹罕至的景点。一周后车入乌鲁木齐,噪音蜂拥而至,平素听而不闻,此刻如芒刺在背,让人坐立不安。

把城市和大自然看作不可调和的对立面,远不止我一人。来一次说走就走的远游,逃离钢筋水泥的“大森林”,回到大自然,不是压力山大的城市白领放不下的执念吗?

美国南方大学的生物学教授,戴维·哈斯克尔,却不这么看。

正相反,他认为城市不仅不是和大自然水火不容,更是人类和大自然拥抱最紧密、也因此最互相承让的地方。

这真是颠覆了我的三观。不过,有个前提:你要像他那样静下来,慢下来,仔细观察,用心体悟。

不信你看——地铁沿线的树木,为了应对来自几十米之下呼啸而过的铁龙的抖动,树根长得更宽,扎得更深;不信你听——在城市的噪音之中,麻雀和八哥调整了它们的波段,鸣叫在更高的频率;不信你尝——街上的流动食摊越来越咸,越来越辣,就是同一块牛排,背景音乐是摇滚还是圆舞曲,品尝起来的味道不一样。这一回,是我们的味蕾调整了波段。

人身上的所有感官,互相牵制,又融入周遭环境紧密互动,这是一张既不可分,也不可知,却时时细微调整的大网络。上街拍照,听不同的音乐会对不同的颜色和人物组合敏感——这还是和儿子一起扫街他教我的。

几年前,哈斯克尔和往常一样,独自走进校外的山间深处,看林,听树,冥想。他择地而歇,打量起面前这一平米不起眼的森林泥地,在那一刻他做了个重要的决定。此后一年多的时间里,他不停回到这里,以这一小片森林中的小小栖居者作为观测对象,蚂蚁,蟋蟀,蘑菇,线虫……

写且只写一平米的《看不见的森林》的科学散文集,横空出世,一炮打响。“一沙一世界,一花一天堂”,文笔优美,知识充沛,深得读者喜爱。

哈斯克尔新近有了新项目:看树。

他在全世界物色了十二棵。有的古树早已成了一袋袋碎片,存在博物馆,有的普普通通地站在大街上。十二棵树就像十二个情人,哈斯克尔教授定期约会,一次几个小时到几天。绕着圈走,看看,听听,喃喃自语。不止看树,看树上的小东西们,也观察树下匆匆的路人。比如曼哈顿某条街道上的一棵中国梨树,他发现:白人从不让路,而在树底下歇脚的,四分之三是女人,等等,等等。

树的江湖,也是人的江湖。

顺便提一下,这位生物学教授,有很深的文学底蕴,每天玩儿似的写一段俳句。

干掉万病之王得一支军队

* It’ll Take an Army to Kill the Emperor

癌症入侵方程

* Cancer's Invasion Equation

人之外是江湖,人之内还有一个。

身体这个江湖里,有个黑老大,名字叫“癌症”。这两篇很好看的剿匪记,点面结合,可以一起读。

人向癌症宣战,已经有很长一段历史。在把绝症变成慢性病的征途中,我们走了多远?第一篇是个综合性报道,覆盖了精准医疗、免疫疗法、微放射等等最尖端的研究,对关心癌症之战的读友来说,有很丰富的信息量。

和其他优秀的科学写作一样,其中对科学家的白描都十分生动出彩。

比如去年得诺奖的James Allison(原文发表时还未得)有次被一个治愈的女病人在奖台上抱起来,用力之大,搂得他喘不过气儿。“老天,我治好过得癌症的老鼠,最多也不过咬咬我手指头,”他一本正经地说,“ 而且,还是我让它们得的癌么。”

2018年诺贝尔生理学或医学奖得主James Allison。图源:Bengt Nyman from Vaxholm, Sweden [CC BY 2.0 ()]

文中并行穿插着另一条线,有病人,有吃瓜群众,也有深度阴谋论者。科学家和普通百姓这两条线的对比,不可谓不大,读起来非常立体。

第二篇是点,专讲一个问题:癌症的转移,出自悉达多·穆克吉之手,《基因》一书的作者,文笔当然没得说。

癌症为什么会“飞”到这里,而不是那里?其实,这是个伪命题。实际上,癌细胞顺着血液循环,一直在“飞”,全身都是它的江湖。真正的问题不是会不会转移,而是入侵之后会不会存活,潜伏,发展。麻烦在于,这个不但因器官而已,还因人而异,如果不发作,则无法预警、观测。换句机器学习的行话来说,就是缺乏负样本。

癌症在身体里这片江湖中的腾挪流窜,在本质上和外来生物入侵大自然中的江湖没区别。要擒贼,要先了解江湖的水质和土壤。种子是问题,土壤也是。

行文至此,抛几个“大”问题,关于美国的软实力,到底在哪,用这几篇文章里的内容作为参考:

1. “从零到一”。哈斯克尔用一本书写一平方米,这样的写法,前无古人,后无来者,却一夜成名,成就了全新的一种科普写作方式。这需要种子,也需要土壤,怎么做到?

2. 小小联合国。尖端研究从来都是一个长尾,没有人人都是科学家的可能和必要。这意味着必须撇开种族、肤色、地域、偏见,广聚而精选。细查一下这些文章里的科学家背景,加起来就是一个小小联合国,不是一代移民,就是二代。是什么样的理念和契机能走到这一步,而且一直保持下去?

3. 沙而不散。如果以举国之力,向癌症宣战,红旗之下,散沙满地的可能性很大。这并不是问题,如果我们仔细读“万病之王”这一篇,会发现和大学、国家实验室活跃在一起的,还有许多由世家、退休政治家、技术新贵的钱财支撑、以公益和科学为长远目标的民间科研机构。是江湖,不是浆糊。不要提几千年的历史积淀和文化传统,在民间公益这一点上我们是完全的新人:从哈佛到富兰克林,美国有着三四百年的历史,中国改革开放至今,民间财富积聚也不过四十年。如何破冰,或者至少意识到破冰的重要性?

文明的反方与正方

本文为《美国最佳科学自然年度文集·2018》(The Best American Science and Nature Writing 2018) 介绍系列之四,最后一集。

大家对网红书“人类简史”一定不陌生,下面这两篇,是给该书的众多读者挑选的。

反文明

The Case Against Civilization

“人类简史”一书中让广大(中国)读者产生深度共鸣,就是对史前智人狩猎采集阶段极度浪漫化的描述。可太近太远的历史都不太可信,原因各异,不是无端脑补,就是有意留白。远近双飞,战线一长,容易出问题。

这篇文章,可以说是给赫拉利深度背书。作者糅合了两个人文学家的新作,夹叙夹议。两本书一是James Scott的“The Moral Economy of the Peasant to The Art of Not Being Governed”,二是James Suzman的 “The Abundance without Affluence”。斯科特是著名的政治科学学者,一直旗帜鲜明地宣扬无政府主义;苏子蔓是社会考古学家,曾长期深入非洲腹地,深度考察非洲原始人群,发动国际保护运动,功不可没。

为什么会变成(现在)这样?为什么不可以是(原来)那样?加在一起,行文就是这么一个思路。

现代考古学指出,在史前智人驯养家畜和掌握种植技术这两个标志性事件之间,隔了长长四千年的缓冲期。换句话说,从狩猎采集变化到农耕文化之间,并不是同时发生、即刻完成的。

这确实是一个有趣的事实。但是斯科特接着说:所以,人类“踌躇良久”,才犯下被麦地绑架的“大错”,走上一直延续至今的现代文明的不归路。另外,麦子有个非常重要的原罪:作为取火之后最重要的技术发明,麦子便于存储和分配,也因此方便课税。由此,才衍生出官僚、军队、奴隶制一系列建立城邦政治的基础。这套技术决定论的组合拳貌似合理,但逻辑十分跳跃,过于花哨。

对之所以是“大错”的讨论,转入苏子蔓的新书。狩猎采集族的小日子原本可以过得很好,不但个个体格健康,而且全民平等,温饱之余娱乐休闲,每周工作时间区区十几个小时。这一切,足以让我们这些现代“文明人”惭愧万分。重要的是,这并不是简单臆想,而是来自苏子蔓近二十年来对非洲布须曼人的贴身考察。大家对这些说辞一定不陌生,因为赫拉利在“人类简史”中参考的就是苏子曼的结果。

极爽或者极不爽的都是好文章,因为会逼你问同一个问题:真的吗?

比如,走向农耕是一个偶然的、可逆的决定吗?再比如,如果史前智人确实集体用脚投票,抛弃农耕,那么过了一万多年到今天,这些布须曼人和今天存活在非洲这么小小一拨相比,还能是同质的吗?换句话说,有什么理由让我们相信,今天的布须曼人,可以作为“狩猎采集小而美”的参照物?这些问题,似乎就不方便讨论了。但不方便讨论并不能作为不言自明的理由。

对现代人来说,更重要的问题应该是这个:按现代文明工业化的程度,保证温饱需要工作的时间应该远远小于布须曼人,但为什么还有那么大的生存压力,以至于每个人都是工作狂呢?除了吃麦子把自己吃成猪之外,更根本的原因在哪?

文章结尾处有描写布须曼人为了维系平常心、平衡失败者心理失落而设计的特殊练习,读来相当有趣。不剧透了,希望大家有足够的好奇心去读一读,自己判断在现代社会中有没有可能实现。

狼岛

The Island Wolves

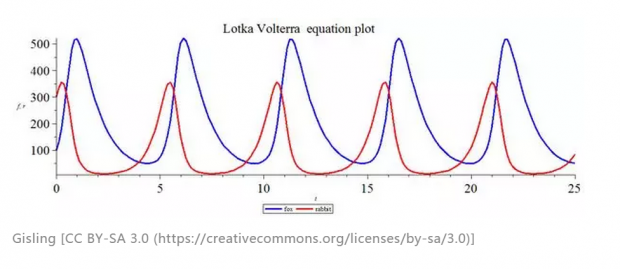

有几个刻画“血肉”世界的数学模型让人印象深刻,因为它们的简洁和漂亮。比如Kermack-Mckendrick 传染病模型,比如解释“善良”和“无私”的普莱斯公式,再有就是Lotka-Volterra 模型。

问题的设定是这样的:在一个封闭的环境中,如果只有一对捕食者和猎物族群,捕食者不会把猎物赶尽杀绝。

为什么?你会说,杀完了,自己也该饿死了。但这只是一面:如果捕食者消失了,那么猎物族群会把草吃光光,糟蹋完环境之后也会灭绝。

《狼图腾》其实就是科普了这么件事。

如果你认为会达到某个稳定的平衡点,那就错了。Lotka-Volterra 是两个微分公式,诞生在一个世纪之前。捕食者和猎物两者之间此消彼长的复杂关系,是两条上下震荡、互相追逐的曲线。

证明这个模型的经典案例,发生在北美密歇根大湖中的一个小岛,别名“狼岛”。这个小岛在上世纪之前还是个荒岛,先是游来了驼鹿,在一九五零年又从芝加哥动物园人工引入了狼。几番折腾之后,构成了一个几乎全封闭的生态小国,十多年观测下来的数据表明,狼和驼鹿之间的涨落关系,和模型非常匹配。

不幸的是,模型只工作了十几年。从1970年左右开始,两个族群大起大落,模型崩塌了,让人摸不着头脑。

突涨的一个点出现在上世纪末,岛上闪现了一个孤胆枭雄,外号“老灰”,体格硕大,性格残暴,很快成了岛上最大狼群的首领,没多久就占据了绝大部分江山。

老灰带领它的部队四处出击,围剿其他狼群。狼群之间的争斗极为残酷,把对手咬翻并不吃肉,把内脏叼咬一下完事,纯粹为杀而杀。

文中有一段描述老灰狼群在岸边围攻一只母狼,惊心动魄。那只母狼边逃边打,顽强抵抗。本来已经倒下,第二天居然被另一只孤狼救起,两只狼相伴为生,慢慢聚合起自己的小部队伏击反扑。可惜,两年不到,又被老灰狼群彻底歼灭。

“老灰”是狼群中的成杰思汗王子,慷慨撒种。很快,岛上的狼群后裔都携带了它的基因,频繁的近亲繁殖还使得狼群患上了严重的忧郁症……

至于“老灰”的身世,却一直是个谜。它死后好几年,通过DNA检测,才发现这是一匹来自北方的狼!乃是某年冬季千里跋涉,穿越冰封的湖面,从加拿大安大略省潜入狼岛。

击穿模型的永远不是模型本身,是边界假设。

那么,这一篇和“人类简史”有啥关系?

结语:文明何意?

狼岛上的狼群,日复一日上演的正是“狩猎采集”的原始版。其部落之间的残酷争斗,毫无美感,只有血腥和不测。一万年前布须曼人的生活状态,拿今日狼岛之狼群做参考,要远比拿今日独居一偶成为保护对象的非洲小部队靠谱得多。

正因如此,我对赫拉利、斯科特和苏子蔓立论的可靠性,有着深度的怀疑。对现代文明的反思必须要有,但文青情怀浓重、在书斋里想当然地推断一下,不结实啊。

那么,问题来了,文明的发展到底应该如何定义?

历史学家杜兰特夫妇在“历史的教训”中,加州理工的物理学大佬Sean Carroll在“大图画”中,分别给出了一个度量标准:传承总量,或者(包括存活在内的)机会,是否增加。不管用哪个,关键字有三个:

- 宏观非个人,文明的进步全人类共有。

- 客观可度量,不是情绪化地感受。

- 看增量,不问终极目标。

被太阳绑架的地球,从来没有机会流浪,被麦地绑架的人类也是。但是人类文明却一直进行着不问目的只问前方的“流浪”。科学研究只是人类诸多活动的一种而已,但时时刻刻在边缘推进。每次读完《美国最佳科学自然年度文集》,都让人确凿无误地相信,文明,作为一个整体,结结实实地在进步。

“我自流浪,与卿何干?”

全书三十多篇文章,除了一篇之外,我都找到了链接,附后。

Transformative Science

Pleistocene Park

It'll Take an Army to Kill the Emperor

Rethinking Established Science

The Squeeze: Silicon Valley Reinvents the Breast Pump

The Case Against Civilization

Cancer's Invasion Equation

The Island Wolves

Environmental Science

Firestorm

Tragedy of the Common

The Irreversible Momentum of Clean Energy

Wealthier People Produce More Carbon Pollution -- Even the "Green" Ones

Profile

Dr. Space Junk Unearths the Cultural Landscape of the Cosmos

Of Mothers and Monkeys

David Haskell Speaks for the Trees

A Science of the Soul

The Detective of Northern Oddities

Political Science

Female Scientists Report a Horrifying Culture of Sexual Assault

A Behind-the-Scenes Look at Scott Pruitt’s Dysfunctional EPA

Space Science

Two Stars Slammed into Each Other and Solved Half of Astronomy’s Problems. What Comes Next?

The Starship or the Canoe

Astonishing Me: Anticipating an Eclipse in the Age of Information

Greetings, E.T. (Please Don’t Murder Us.)

Arabella (Araneus diadematus) 1973

Tiny Jumping Spiders Can See the Moon

Neuroscience and Psychology

When Your Child Is a Psychopath

Exposure Therapy and the Fine Art of Scaring the Shit out of Yourself on Purpose

Fantastic Beasts and How to Rank Them

作者简介

张峥,AWS(亚马逊云服务)上海AI研究院院长、上海纽约大学计算机教授,学术休假中。

本文首发于微信公众号“BetterRead”,《知识分子》获作者授权转载。

▼▼▼点击“阅读原文”,与知识分子一起悦读2019。

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号