阅读:0

听报道

- 编者按 -

大约20亿年前,地球大气中的氧气含量突然增加,这一对地球生命等产生重大影响的改变被称为大氧化事件(Great Oxygenation Event, GOE)。对GOE的成因,科学家们提出了,包括蓝藻菌的光合作用在内的若干种假说,但依然不能称得上满意。

近年来,北京高压科学研究中心的科学家们给出了一种新的假说框架,即在地幔深处的高压作用下,水将铁氧化为二氧化铁并累积漂浮在地核和地幔的交界处,在某个时刻遭遇偶然因素的刺激,最终释放出大量氧气涌向地球表面。胡清扬和合作者们利用高压实验发表了多个重要结果,支持了这一假说,也获得了越来越多的外界关注。最近,《知识分子》走进高科中心,和胡清扬聊了聊,一探背后的发现历程以及他的 “高压” 人生。

撰文|邸利会

责编|刘楚

在孤独地生活了大概25亿年后,地球决定不再过这种无聊日子。它要在海水中、大气里,大幅增加一种成分——氧气。

就像绝顶的高人,看似一个简单动作,却有四两拨万斤的效果——氧气在大气中的比例由之前的千分之一跃升到今天的21%;有了氧,大部分的生命,包括我们人,有了生机;甚至天文学家要寻找适宜的系外行星,也要把空气中是否含氧作为一项重要的指标。

氧气的出现,让地球的面貌彻底改变,说是一次改头换面也不为过。

可氧气究竟从何而来?为什么会在短期内有指数式暴增?

这种称为 “大氧化事件” 的原因迄今并不很清楚。一种流行的说法是因为蓝藻菌的光合作用。据说这种生物在35亿年前就已存在,在它学会了利用阳光、二氧化碳和水合成有机物后,氧气作为产物就在环境中逐渐累积。

但这只是一种假说。还有其它更好的解释么?

近几年,胡清扬所在的北京高压科学研究中心(以下简称高科中心)的科学家们提出了一种新的假说。他们认为,这些大量的氧气不是来自蓝藻,或者外太空,而是源自约1800公里以下的地球深部——大概从地球一半厚度开始,直至地幔和地核的交界处,在几十亿帕的压强下,新的化学反应正在发生,新的物质正在积累,从而为大量氧气的喷发创造了条件。

这一想法简单、优雅,听起来引人入胜。当然,在科学上,再美妙的想法也需要有实验证据作为支持。

揭秘时刻

趁着胡清扬在上海出差的间隙,我赶紧约了他聊聊。30出头这个年纪,正处于科研的黄金期,我不想太耽误他时间。在他个人主页上,可以看到密密麻麻的行踪记录,做报告,交流研究,论文发表等等,安排的很是紧凑。

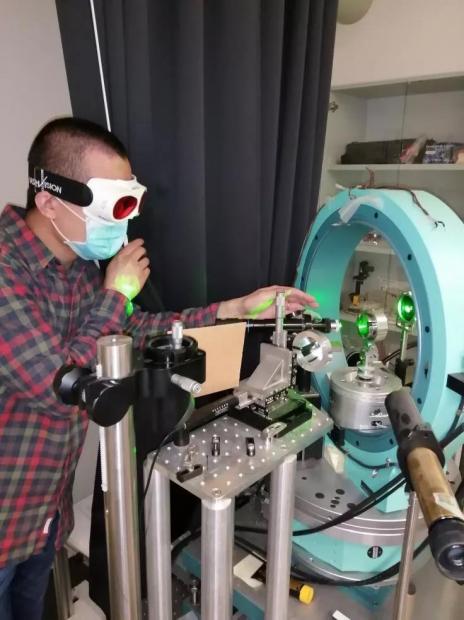

四年前从美国斯坦福大学回国后,胡清扬加入到了高科中心任研究员。他的实验室在北京,但上海也常来,一来,高科中心在上海有分部,不少同事在这儿;二来,上海有他做实验经常用到的大型装置,也就是赫赫有名的上海光源——这座环形的庞然大物,就矗立在高科中心的马路对面。

胡清扬的领域——高压研究,听起来容易让人想偏,但实际和他交谈的时候,也许是因为他脸上时常泛起的、孩童般的笑容,你丝毫不会感觉到有“压力”。

在向我解释大氧化事件新假说背后的实验时,他从衣兜里掏出来一个月饼样的金属盒。这就是他实验中用来产生高压的装置,和想象中的高科技装置简直是天壤之别。

我瞅着他托在手里的这么一个小盒子,心想,这玩意能产生几百万个大气压?

胡清扬用来模拟产生地幔深部高压的机械装置 | 拍摄/邸利会

“反正这个东西每次坐飞机过安检,还都得解释一下。它其实是由上下两个部分组成的,你可以从侧面这个孔看一下。” 胡清扬指着金属盒的一侧说,“中间其实是上下两颗金刚石尖对尖对顶的一个结构,我们就在顶着的尖那放一点样品,然后合起来,用四个螺栓上力就可以了,拧个几圈,压力就上去了。”

如此简单的一个机械装置就能产生这么大的压力,真是让人惊奇!原来,两颗金钢石对顶的尖削磨的非常之尖,直径仅剩了数百个微米。初中物理告诉我们,正是由于受力面积如此的小,才能产生巨大的压强。

可紧接着的问题来了,这么小的尖端上,如何装样品?

原来,是在光学显微镜的辅助下,用一根绣花针头手动装样。

在胡清扬示范后,我也尝试了一把。但在显微镜的放大下,绣花针的针头已经和铁棒差不多大小,平常大看不出来的手的微小颤动,传递到绣花针那里,其实已经是剧烈的晃动,几乎没有办法准确地把样品推到金钢石尖的圆心处。

“你要不一只手扶着点桌子,这样稳当些。” 胡清扬在一边打趣道。

虽然了解他的好意,但我心里知道,这种生理性的抖动并不是那么容易控制。现场的工程师告诉我,就这样看似简单的装样操作,也得耗费初学者几个月的时间才能掌握。

就是靠着如此简单的装置,胡清扬所在的团队制造了许多高压下才存在的奇特物质,比如二氧化铁(FeO2)。具体的做法是,金钢石对顶产生76亿帕高压,这差不多相当于地表下1700千米的压力,然后加入赤铁矿的成分三氧化二铁,充入氧气,再用激光加热样品到1700K(约1400摄氏度),一种超级氧化的化合物过氧化铁(FeO2)就诞生了。

“如果在高中化学里看见这个东西,肯定会有疑问的,但是在地球深部的高压下,就会有地球表面一个大气压下看不到的化学反应,生成新的物质。” 胡清扬解释道。

这种晶体结构类似二硫化亚铁(FeS2)的物质,在高压下,竟然可以很稳定地存在。嗯,看来以后,这个知识点要放到高中化学里了——铁氧化物的终极形态不再是三氧化二铁(毕竟高压下的三氧化二铁还可以进一步转化为二氧化铁(FeO2))。

水与铁之歌

不过,当胡清扬他们把发现二氧化铁的论文寄给《科学》杂志时,却遭到了拒绝。杂志反馈的意见是,这可能是有趣的化学,但没有实际意义。

那么,人工高压下制造出的物质,是否在地球深处真实存在呢?总不能打个2000千米的深井去看看吧,况且人类挖的最深的井也才万米,差了有两个数量级。

事实上,胡清扬等人进一步做实验发现,在几十亿、上百亿的高压下(相当于超过1800千米的地幔深处),水已经变成了一种非常强的氧化剂,甚至可以将铁氧化为二氧化铁。

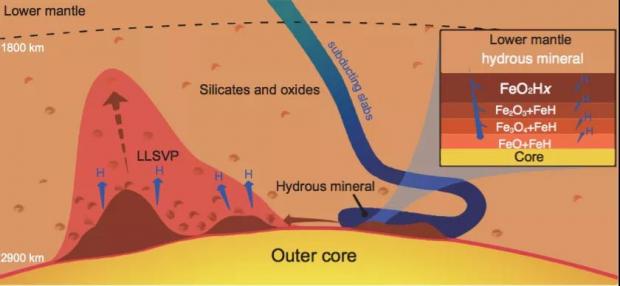

俯冲板中的含水矿物(蓝色)携带水与铁芯反应形成富氧多层块(深棕色)。反应过程中形成多层富氧层,氢从这一系列的化学反应中逸出并上升以维持氢循环。富氧多层块横向移动并累积。一些富氧多层块(小块)被分散并与地核和地幔交界面的硅酸盐和氧化物混合。

这就有实际的意义了。

水、铁都是地球上再常见不过的物质了。我们这个星球本来就称为 “蓝色星球”,海洋占到了地球表面超过七成,而铁则是地球所有元素中按照重量来说排第一的物质。

可以说,在这个星球上,最不缺的就是水和铁。

那么,当大量的水或含水矿物通过板块运动,进入地球深部,在高压之下遇到铁,可以设想也将生成二氧化铁,而且量应该不会少。

二氧化铁由于其密度高于地幔矿物,但低于地核,因此很可能会漂浮、富集在地核和地幔的交界处,当累积到达临界点,而又遇到偶然因素的刺激,如小行星撞击,地球内部的运动等的影响下,将突然爆发,释放出大量的氧气到地球表面——这可能就是 “大氧化事件” 的始作俑者。

除了解释大氧化事件,累积的二氧化铁层块也可能是地核地幔交界面上地震波异常的来源——人们很早就知道,在地核和地幔的交界处有一些区域的地震波速很慢,一直以来没有太满意的解释。

“我们既然合成了二氧化铁,也想测量下它的波速,我们发现在一定的混合比例下,基本上和观测到的慢速地震波数据是完全吻合的。” 胡清扬说。

不仅如此,如此单一的高压机理,能用来解释的现象还有不少,比如超大陆的分和合,大火山省,生物五次大灭绝,四大冰期,大气中的氧气,甚至有氧生物的出现等等,大有一举定乾坤的气势。

而他们后续发表的这一系列发现,其内涵已经愈加丰富,看起来最初突破性的结果即便被 “顶刊” 拒绝,有时并不见得是坏事。

高压下的乐趣

尽管发现二氧化铁这项工作本身没有耗费太长时间,但就整个高压研究而言,胡清扬也算是个老手了,今年是第十二个年头。

“我一直是那种被时代推着走的人。” 胡清扬半打趣地说。

原来,2009年8月,胡清扬刚去美国乔治梅森大学读博时,做的是遥感大气,但因为导师的项目源自美国气象局,相关数据涉密,他因为中国公民身份无法参与。紧急之下,他临时更换了导师,才走上了高压研究的路。

“还好发现的早,我要是已经参与了一年半载才被迫中断,那问题就大了。我是刚去一两个星期就发现这个问题,幸亏我当时的导师及时帮我联系别的教授,最后做计算材料的生老师收留了我。挺不容易的。” 胡清扬回忆说。

从那个时候开始,胡清扬就研究高压下的铁氧化学的各种性质,只不过集中在传统的氧化亚铁。而材料学方面的研究也让他在传统化学方面有了很好的积累,为他今后从事地球化学帮助不小。

可到了博士毕业,胡清扬的研究之路依然存有变数。那时,他曾犹豫过是否进入工业界。

“我们做高压用到金刚石,我当时想可不可以卖它,当时确实有一家公司问我,有没有兴趣负责中国的业务。我记得那时第一次参加国内的高压学术大会,不是以科研人员的身份,而是以卖金刚石的销售的身份去的。当时,毛先生也来参会了,对,当时的情况就很尴尬。” 回忆起这一段,胡清扬禁不住大笑了起来。

他所说的毛先生,便是高科中心的创立者,美国科学院院士,著名地球物理学家毛河光。胡清扬便是追随着毛先生回了国。

人生就是这样,充满了种种偶然和际遇。经过几次波折,胡清扬最终还是决定继续做科研。

“我不是说科研一定有多好,可能是适合我这样的。我觉得科研比较单纯,比科研复杂的事情实在太多了。” 胡清扬笑着说。

尽管此刻的他看起来神情轻松,其实平日里做科研的压力也是存在的,比如在用同步辐射光源做实验的日子里,他跟同事通常都要连轴转,充分利用好申请好的有限机时,同时希望把样品准备的好一些,尽量避免返工。当然,当发现实验的结果和预想的一致时,内心里也会浮现出几分的喜悦和得意。多年的坚持之下,迎来的便是收获,包括他们提出的为何氧气突然激增的假说。

不过,话说回来,胡清扬他们所提出的假说,虽然现在已经有很好的证据支持,但离完善、成熟还有不少的距离。

这多少让人想起魏格纳提出的 “大陆漂移说”,在经过几十年的完善和发展后,升级后的 “板块构造理论” 已经成为了20世纪地球科学最为重要的学说。也许,随着研究的继续深入,证据的不断累积,胡清扬等人最初的这一假说框架也会不断进化,若能经受住学术界的考验,或许能成为国人提出的板块理论的2.0版。

谁知道呢?科学就是这样,结局难以预料,但不妨碍大胆去试。

(文中插图除注明外均为高科中心供图)

参考资料:

1. Hu, Q., Kim, D., Yang, W. et al. FeO2 and FeOOH under deep lower-mantle conditions and Earth’s oxygen–hydrogen cycles. Nature 534, 241–244 (2016).

2. Ho-Kwang Mao, Qingyang Hu, Liuxiang Yang, Jin Liu, Duck Young Kim, Yue Meng, Li Zhang, Vitali B Prakapenka, Wenge Yang, Wendy L Mao, When water meets iron at Earth's core–mantle boundary, National Science Review, Volume 4, Issue 6, November 2017, Pages 870–878,

3. Hou. M., He, Y., Jang, B.G., Sun, S., Zhuang, Y., Deng, L., Tang, R., Chen, J., Ke, F., Meng, Y., Prakapenka, V.B., Chen, B., Shim, J.H., Liu, J*., Kim, D.K.*, Hu, Q.*, Pickard, C.J., Needs, R.J., Mao, H.-K., Nat. Geosci. 14, 171-178 (2021).

4. Liu, J., Hu, Q.*, Bi, W., Yang, L., Xiao, Y., Chow, P., Meng, Y., Prakapenka, V. B., Mao, H.-K.* and Mao, W. L.* Nat. Commun. 10, 153 (2019).

5. Liu, J., Hu, Q., Kim, D. Y., Wu, Z., Wang, W., Xiao, Y., Paul, C., Meng, Y., Prakapenka, V. B., Mao, H.-K. and Mao, W. L. Nature, 551, 494-497 (2017).

6. H.-K. Mao, Q. Hu, L. Yang, J. Liu, D. Y. Kim, Y. Meng, L. Zhang, V. B. Prakapenka, W. Yang and W. L. Mao. Natl. Sci. Rev. 4, 870-878 (2017).

7. S. Zhu, Q. Hu*, W. L. Mao, H.-K. Mao, H. W. Sheng. J. Am. Chem. Soc. 139, 12129-12132 (2017).

8. Q. Hu, D. Y. Kim, J. Liu, Y. Meng, L. Yang, D. Zhang, W. L. Mao, H.-K. Mao. Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A. 114, 1498-1501 (2017).

9. Qingyang Hu, Jin Liu, Jiuhua Chen, Bingmin Yan, Yue Meng, Vitali B Prakapenka, Wendy L Mao, Ho-Kwang Mao, Mineralogy of the deep lower mantle in the presence of H2O, National Science Review, Volume 8, Issue 4, April 2021, nwaa098,

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号