● ● ●

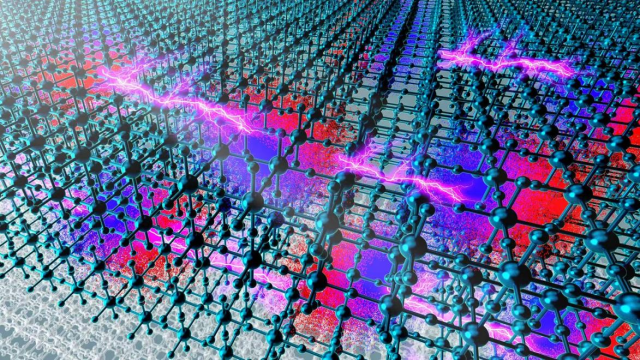

我国科学家在高温超导领域取得重大突破。由南方科技大学、粤港澳大湾区量子科学中心与清华大学联合组成的研究团队于2025年2月18日在国际顶级学术期刊《自然》线上发表研究成果,在常压环境下实现了镍氧化物材料的高温超导电性,超导起始转变温度突破40开尔文(K),相当于零下233摄氏度,观测到“零电阻”和“抗磁性”的双重特征。这一发现使镍基材料成为继铜基、铁基之后,第三类在常压下突破40K“麦克米兰极限”的高温超导材料体系,为解决高温超导机理的科学难题提供了全新突破口。

超导好比电力高速公路上的“零能耗跑车”,电流通过时完全没有损耗,被广泛认为具有颠覆性的技术前景。超导现象自1911年被发现以来,寻找更高温度的超导材料成为国际科学界的一个重要研究方向。传统超导体的超导最高转变温度为40K,也就是“麦克米兰极限”。此前,铜基和铁基两类材料的超导转变温度突破了“麦克米兰极限”,被称为高温超导体,但高温超导机理复杂如同“量子迷宫”,科学家探索近40年仍未破解。

近年来,镍基超导材料“异军突起”。2019年,美国科学家首次在镍基薄膜中观测到超导电性,但其超导温度较低。2023年,我国科学家在超过十万个大气压的高压环境下,实现了镍基材料的液氮温区超导,在国际上引起广泛影响。然而,如何摆脱高压限制、实现常压高温超导,成为全球科学家竞相追逐的目标。

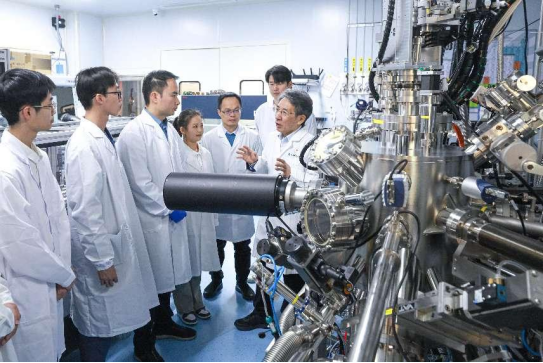

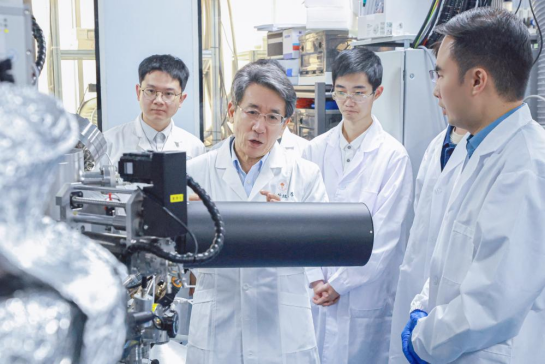

针对这一挑战,三年来,由薛其坤院士与陈卓昱副教授率领的研究团队持续攻关,自主研发了“强氧化原子逐层外延”技术。这项技术可以在氧化能力比传统方法强上万倍的条件下,依然实现原子层的逐层生长,并精确控制化学配比,如同在纳米尺度上“搭原子积木”,构建出结构复杂、热力学亚稳、但晶体质量趋于完美的氧化物薄膜,这是氧化物薄膜外延生长技术的一次重大跨越,不仅为包括宽禁带半导体等各类氧化物的缺氧难题提供了解决方案,还极大地拓展了高温超导等强关联电子系统的人工设计与制备。

研究团队将这项技术应用于镍基超导材料的开发之中:在原子级平滑的基片之上,精确排列镍、氧等原子,构建出厚度仅几纳米的超薄膜。特别是,研究团队在极强的氧化环境下,通过界面工程,实现了“原子铆钉术”,固定住了原本需要极高压环境下才能稳定存在的原子结构。他们试验了一千多片样品,最后成功地获得了常压下的超导电性。通过精密的电磁输运测量,观测到了零电阻与抗磁性,确认了高温超导电性的存在。此次突破也表明,通过界面工程优化材料设计,很有希望在更高的温度,例如液氮温区实现镍基超导。

镍基超导研究是当前国际科学界的前沿热点,全球竞争异常激烈。美国斯坦福大学的研究团队与合作者几乎同时也报告了类似材料体系中的常压超导电性。中美团队研究路径独立,实验相互印证。特别值得一提的是,中国团队全部采用国产仪器,发展了独特的强氧化能力薄膜生长技术,成功获得了晶体质量更高的薄膜材料,不仅实现了科学上的突破性发现,更为我国在超导乃至量子材料领域的长期自主发展奠定了坚实基础。

薛其坤院士作为国家最高科学技术奖获得者,近年来始终坚守科研一线,引领量子材料的前沿探索。此次发现,正是在新型有组织科研的模式下,经过南科大、粤港澳大湾区量子科学中心、清华大学三个单位,大团队异地协作,坚持不懈科研攻坚所取得的成果。值得欣喜的是,实现这一重大突破的科研团队高度年轻化。团队负责人陈卓昱副教授仅35岁,他从小酷爱物理,以广东省高中物理竞赛第一名保送清华大学物理系,后赴美国斯坦福大学深造,一直保持对物理的热枕。陈卓昱三年前回到家乡深圳,任职南方科技大学,在薛其坤院士的领导下,从零开始组建超导机理实验室,开展高温超导研究。这项成果正是在他的直接率领下,主要由博士后和在读研究生组成的平均年龄仅28岁的研究团队努力攻关而取得的。

本次科研突破充分展示了我国在高温超导前沿领域的原创竞争能力,彰显了跨区域科技创新的协同能力,体现了以90后为代表的年轻科学家团队在技术方法上的开拓创新能力,凸显了以粤港澳大湾区为代表的国产自主可控科研设备对前沿科研创新的支撑能力。

该研究已引发国际学术界高度关注。镍基、铜基与铁基三类高温超导体电子结构相异,通过三者的对比研究,可以深入理解高温超导电子配对的核心机制,为破解高温超导机理这一世纪科学难题提供关键钥匙。超导机理的突破不仅将深化人类对量子物质行为的理解,更将为能源、信息、医疗等领域的颠覆性技术奠定科学基石,进一步有力推动社会生产力的提升和科技创新发展。

大湾区产学研协同创新助力关键技术突破

由南方科技大学、粤港澳大湾区量子科学中心与清华大学联合组成的研究团队于2025年2月17日在国际顶级学术期刊《自然》发表研究成果,在常压环境下实现了镍氧化物材料的高温超导电性,并观测到“零电阻”和“完全抗磁性”双重特征。据了解,作为产生此次成果的关键技术“强氧化原子逐层外延”,其诞生与粤港澳大湾区独特的产学研生态密不可分,体现出大湾区在科技创新和产学研深度融合方面的独特优势。

科研团队在此次攻关过程中,深度联动本地高端装备制造企业,持续探索并不断优化“科研牵引—联合开发—迭代升级”的新型校企协同研发范式。针对超高真空、超强氧化环境、原子级沉积精度、高度自动化等等严苛的要求,科研团队组织多家国产设备制造企业,迅速组建由材料科学家、精密机械工程师和自动化控制专家组成的联合技术组,在技术验证和科研应用的过程中反复迭代,最终打造出全球首台兼具超强氧化氛围与原子级沉积精度的薄膜外延设备,实现较国际同类设备提升上万倍的氧化效能。

此外,本地企业通过派驻技术人员与高校实验室建立长期合作关系,能够实时掌握设备运行状态,并在出现故障时快速完成维修或提供替代方案,最大程度支撑科研工作的高效进行,这种伴随式、快速响应式的服务不仅提升了设备的使用效率,还促进了设备不断迭代升级,达到更高的运行水平。在当前国际科技竞争日益激烈、你追我赶的背景下,大湾区产业链的快速响应与协同攻关能力,成为了此次南科大联合科研团队取得突破的重要因素,凸显出大湾区“基础研究—技术攻关—产业支撑”的创新闭环优势。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号