中外科学家齐聚Xplorer Symposia(50²科学研讨会)

● ● ●

01

“基础设施”

什么是科学工作的基础设施?

钱、人。

还有什么?

开会。

根据《泰晤士高等教育》的估算,每年全球举办的学术会议会超过40,000次,会上进行学术报告的数量更是高达450万次。

科学社会学的奠基人贝尔纳曾经说过,现代科学的最伟大的发现有一些有赖于不同来源的思想的相互作用。只有当吸收了不同中心的思想的工作者聚集一堂的时候,才会产生这样的发现。

那么,一个好的学术会议应该是什么样的?或者说,达到那些科学家心目中最核心目标的会,应该怎么开?

胰岛研究者、中国科学院分子细胞科学卓越创新中心研究员曾艺曾在早年参加的一次学术会议上听到这样一句话,她认为很能概括研究者们的心声:没有人会在会上说,谁发明了火。

这是学术“无情”的一面。与表彰会不同,无论一个发明多么伟大,过去多时的成就不是学术会议瞩目的内容。

从那时起曾艺就明白,“一个好的学术会,大家关注的永远都是,你现在在做什么,下一个做什么。”

所以当2023年10月,她接到一个办会邀请的时候,她很明确自己应该做什么。

发出邀请的是北京大学的李毓龙教授。如果以一个相对宽泛的概念来衡量,他们同属于一个学术共同体:科学探索奖获奖人、新基石研究员。这两个项目是腾讯发起的新基石科学基金会的核心资助项目。

然而,从一个更专业细分的概念来说,他们俩几乎没有交集。曾艺研究胰岛,属于内分泌;李毓龙研究神经——更确切地说,是神经探针,他的研究成果在相关学术领域应用之广泛让他得到了“探针小王子”的美誉——属于脑科学的一部分。

在学术圈,这两个领域的差别,就像北冰洋和地中海,虽然都是水域,但所属的气候带都大相径庭。

把两位学者拉在一起的,是新基石科学基金会新孵化出的学术平台产品:Xplorer Symposia,中文名称为50²科学研讨会。

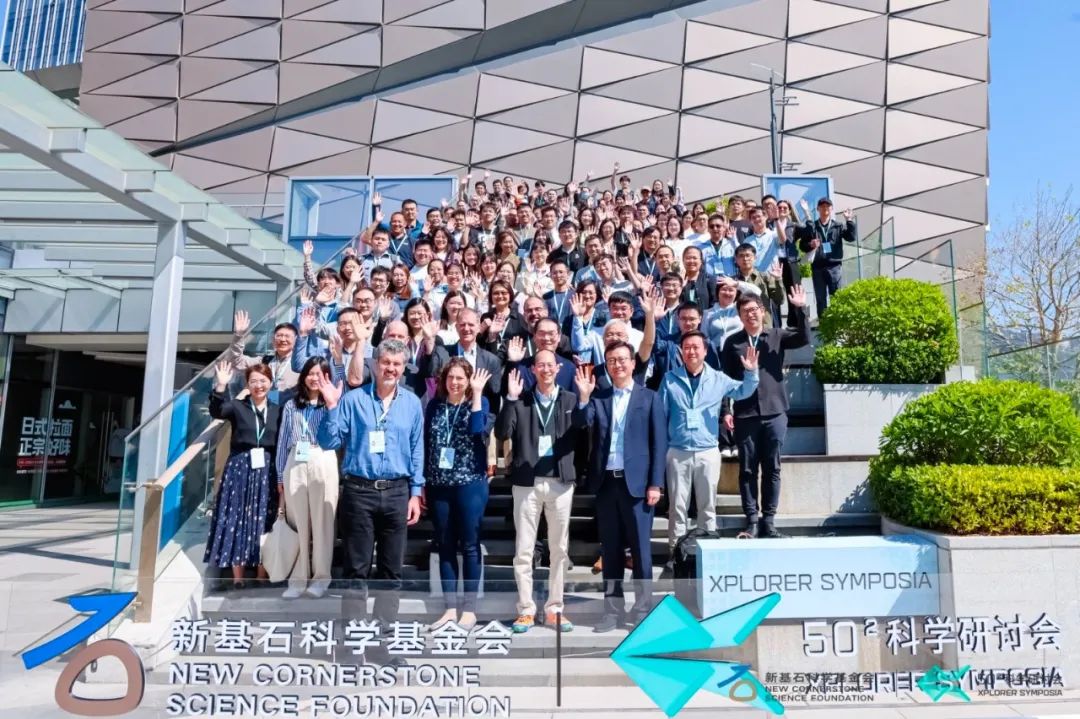

2025年Xplorer Symposia(50²科学研讨会)生命与医学科学领域的首场会议今天开幕

在过去几年中,基金会运营的科学探索奖和新基石研究员项目资助了一大批优秀科学家。“两个项目都在我们科学界引起了相当强烈的反应,大家都在思考怎么能够让中国的科学变得更好。”Xplorer Symposia生命与医学科学领域指导委员会主席、南方科技大学教授张明杰回忆说。

Xplorer Symposia生命与医学科学领域指导委员会主席张明杰

基金会就此访问了很多科学家,大家不约而同地提到了一点:学术交流。他们希望,能有一个平台,让这些来自不同的研究领域,“科学光谱特别广泛”的,而且眼界足够开阔,有相当国际影响力的科学家们可以有更多的机会充分交流。

2023年8月,新基石科学基金会发起了学术会议方案征集,采用了奖项申报的形式:由科学探索奖获奖人或新基石研究员发起提案——其中包括会议主题、邀请候选嘉宾名单、议程设置、会议地点等。资深科学家组成的指导委员会对提案进行筛选,最后胜出的提案,申报人的身份变为该会议的主席(chair),可以邀请co-chair加入,对会议进行学术方面的组织,全权负责,而办会资金由基金会资助,基金会工作人员辅助进行会务等保障工作。从科学家的角度而言,这是一种对经典高质量学术会议的学习和本土化。学习的对象,就是在学术界被广泛认同的经典案例:戈登会议(Gordon Research Conference)。

这个起源于1930年代初的系列研讨会,聚焦前沿科学、鼓励展示未发表成果,已有近百年的历史,每年举行300多场不同主题的会议,一直是全球学术会议的标杆,全球著名的科学家都以担任戈登会议主席为荣。

戈登会议最令人称道的成果,是一则无可复制的历史佳话。20世纪90年代,戈登原子物理会议上,有六位参会的科学家推动了对于原子激光冷却和玻色-爱因斯坦凝聚的研究,最后全部获得了诺贝尔奖。

新基石研究员项目科学委员会委员、昌平实验室主任谢晓亮院士说,“中国每年有几千次学术会议,像戈登这样的会议几乎没有。”

首都医科大学校长饶毅向新基石科学基金会建议,“你们应该去做做中国的戈登会议。”

02

优美的跨学科交叉

李毓龙和曾艺合作,将Xplorer Symposia第一期的主题定为:“脑神经和内分泌:回归基础”。

曾艺一直觉得,这算得上是一个“任性”的决定——看上去两个毫不相干的领域,有什么联结点?

以果蝇为例。跟哺乳动物不同,果蝇没有胰岛,但它身体里依然有“胰岛素”,原因就在于果蝇的大脑里有一种神经元,可以分泌与胰岛素功能类似的多肽。从进化上来说,调节内分泌的胰岛,可能来源于神经。果蝇这种低等生物提示了这一点。

新基石研究员、中国科学技术大学教授薛天受邀,做了题目为《光是如何与下丘脑相互作用》的报告。连他也是第一次知道,脑神经和内分泌的运作机制原来这么像。

从科学机制上来说,除了调节情绪之外,下丘脑还掌管内分泌的很多调控,所以内分泌的科学家们用的很多科学工具就是从神经学、脑科学发展而来的。

“如果我能早一点学习(这些工具),就不是单枪匹马了。”曾艺说,“我们这次开得很open mind,例如我去认识神经科学家,绝对不功利,因为他们未来绝对不审我的稿件,我们之间也未必会记得彼此,但我的思想被他们inspire过,这个就是科学上最浪漫的想法,就是纯粹的好奇心驱动你去做这件事。”

张明杰赞叹,脑科学和内分泌,这是一个非常优美的跨学科交叉,他希望“真的能够因为这样一个会议,能创造一些新的研究主题出来。”

张明杰也说,历史上很多非常重要的发现,都是因为在某个学术会议上,本来毫不相干的两位同仁聊起来,猛然发现“这里有如此有趣的东西啊”(“there is something so interesting”),进而产生了合作。他过去几年中发表的好几篇论文,就是在这样的机缘下碰撞出来的。

基因编辑技术的发明者、诺贝尔化学奖得主Jennifer Doudna与合作者Emmanuelle Charpentier的第一次见面,就是在2011年春季波多黎各的一次会议上。这是一个微生物学的会议,Charpentier是微生物学家,但Doudna并不是。他们在会议的第二天在一个咖啡馆偶然相遇,经由同事介绍相识,而恰好她们又对彼此的研究领域感兴趣。之后的一天里,她们结伴一起探索首府的老城区,在鹅卵石街道漫步开启了她们对于合作的实质性聊天——基因编辑技术就此诞生。

2024年11月7日-10日,北京大学陈鹏教授和两位联席主席清华大学的李栋教授、麻省理工学院的王潇教授组织的第三场Xplorer Symposia,讨论了空间蛋白质组学如何促进对生命的理解。

这一主题颇具洞察力。一个月后,Nature Methods 宣布空间蛋白质组学为2024年度技术,理由是其在揭示复杂组织结构方面发挥着关键作用。

空间蛋白质组学是一种研究蛋白质在组织或器官切片中的分布和空间组织的技术集合。现在,越来越多的研究小组,利用不同的空间蛋白质组学技术,来更好地了解组织内蛋白质的种类、分布和空间结构。

但要研究这个问题,需要不同的工具。例如,能看清分子和其运动轨迹的成像技术,可以精确检测分子身份和变化的质谱分析和测序技术,等等。因此,空间生物学本身就是生命科学领域里一个既前沿又交叉的问题,需要化学甚至是其他学科的参与。

陈鹏更多研究蛋白质,背景偏化学;王潇做RNA转录层面的生物学研究;李栋做成像,研究的是超高分辨率技术,背景偏物理。三人正好互补。

李栋说,在这次Xplorer Symposia上,他从化学家Christopher Chang的报告中学习到很多。

瘦瘦高高的美籍华裔科学家Christopher Chang,是化学生物学领域的重量级学者。在深圳的会议上,他受邀介绍了自己利用化学反应实现选择性生物成像与标记的研究。

普林斯顿大学的Christopher Chang教授介绍如何利用化学反应进行选择性生物成像与标记。

李栋说,虽然他对于Chang讲到的化学反应并不完全理解,但在报告中,他明白了Chang做研究的出发点,以及通过这些化学反应能读出什么特殊的信息,这些特殊的信息又可以转化为成像读出或质谱读出。

“这种研究思路和方法,与我们固有的研究领域有很多不一样的地方,启发性很强。这也是跨领域学术会议的独特价值——带来平时难以接触到的视角和方法。”李栋说。

陈鹏是中国化学生物学这个交叉学科领域的顶尖学者,他开辟了用化学的方法研究蛋白质及其他生物大分子功能的新途径,形成了一套创新性的“活细胞化学工具箱”。

在这场会议即将结束时,陈鹏分享了一个小故事:

他在接受新基石研究员项目面试时,讲到自己的团队正在化学领域探索,但研究的是免疫识别问题时,评审问他,“这可能是免疫学多年来都未能解决的问题,你怎么可能解决呢?”

“我可能无法解决,但跨学科研究或许可能提供帮助。”陈鹏当时回答。

“我想,这就是为什么我们今天都在这里的原因。”他在Xplorer Symposia这样总结道。

科学探索奖获奖人、新基石研究员、北京大学陈鹏教授发言。

03

“未发表”

向戈登会议的最大特质看齐,李毓龙和曾艺在共同组织首场Xplorer Symposia会议邀请报告人时就强调:鼓励分享未发表的成果。

对张明杰而言,判断一个学术会议值不值得去的标准就是,是否能听到未发表的研究或数据,因为“如果会上讲的都是已发表的成果,我在家读一下paper就可以了”。

在很长一段时间里,国内的学术会议更像是一个成就展,展示的是十年以前的自己,而非一个纯粹的、基于学术的交流。

这一次,李毓龙和曾艺一共邀请到25位报告人,包括2012年诺贝尔化学奖得主、美国斯坦福大学教授Brian K. Kobilka。Brian是美国斯坦福大学教授,他首次揭示GPCR(G蛋白偶联受体)功能,目前已成为最常见的药物靶点。新基石研究员项目科学委员会主席、西湖大学校长施一公院士曾说,“Brian是一个真正的hero(英雄)。”

即便如此,李毓龙依然按照早先的设定,主持词非常简洁地、无差别地向大家介绍了Brian。李毓龙和曾艺商量,介绍内容主要是报告人所在机构和研究重点。仅此。曾艺说,少讲报告人的过往荣誉,是期待报告人用现场的报告来说话,展现自己(the data speak for him or herself)。

哥伦比亚大学塞缪尔·拉瑟姆·米切尔化学讲席教授Tomislav Rovis介绍了他在2024年的最新工作和研究思路,其中就有未发表的数据——“即使在美国,报告未发表数据也不是很常见。”

虽然Xplorer Symposia刚起步,许多报告人此前并不相互认识,但有60%的报告人都讲了未发表的工作。

一位荷兰科学家直到上台前最后一刻都还在修改自己的演讲PPT,增加的最后一部分就是她未发表的研究。

第二场Xplorer Symposia的联席主席袁钧瑛盛赞这个系列会议是“近几年中国最好的学术会议”,核心依据就是“大家都讲未发表的data,嘉宾质量很高。最重要是能带动科研风气的改变,影响年轻人。”之前参加的其他会议,报告人拿一些旧的data出来讲,“我觉得很不合适。”

袁钧瑛是细胞死亡研究领域的开拓者之一,世界上第一个细胞死亡基因的发现者,她是改革开放后哈佛大学首位华人教授,2006年起她回到国内工作,现任中国科学院生物与化学交叉研究中心主任、新基石研究员项目科学委员会委员。

听完袁钧瑛的报告,一位参会的博士生感到些许震撼,这是他第一次见到袁钧瑛等院士们在可以公开报名的会上,讲这么多未发表的东西,“这种姿态本身就对现场的年轻人产生影响。”

为什么未发表如此重要?因为未发表的学术成果证明你在科研一线。这样才能针对科学最前沿问题展开讨论,形成自由探索的学术氛围。

在新基石研究员、西湖大学讲席教授于洪涛看来,好的交流一定要基于未发表的数据。“但是科研突破有时是个窗户纸,国内很多人担心有被抄袭的风险;其实这种情况并不多见,我们可以以身作则,去影响更多年轻人。”

04

为期3-5天的学术乌托邦

李毓龙对以前组织的一场学术会议记忆犹新,主办方最主要的要求是——必须请几个诺奖获得者;他也曾见过不少会议的组织者要协调报告人的“待遇”而头疼。

第二期Xplorer Symposia 的chair,科学探索奖获奖人、新基石研究员鲁伯埙,曾谈到此前参加过一次国际会议,根据报告人的title不同,发言时间的设置各不相同:以时长来区分学术水平的三六九等,鲁说,他感觉这“很不科学”。

在李毓龙看来,“唯title”没有必要,也不够学术。

新基石基金会发起这个新型会议的初衷,是想要打造一个“一切以学术为中心”的会议。他们相信,唯有平等的氛围下才能激励产生有价值的讨论。

“哪怕是出席者是诺奖得主,也不会有什么特殊化的对待,因为他来就是来分享学术的,同时他也是有所得的,这不是他的单向输出, ”李毓龙说,“我们希望无论是大牛还是小牛,自己上来,从零开始,每一次的报告都要impress大家,而不是用过往的积累或者是奖项(镇住别人)。”

为了减少论资排辈,Xplorer Symposia会场不设桌签、不排座次。除了Brian做主题报告的时间多了15分钟,其他报告人的时间都一样长。有趣的是,在一次茶歇结束后,Brian回到会场时发现自己原来的位置被占了,就一个人悄悄地坐在了后排。

参会者会间交流。

张明杰告诉《知识分子》,Xplorer Symposia邀请报告人,更看重是否做出了高品质的工作,是否还活跃在一线。倘若一个人躺在功劳簿上,近些年却毫无建树,这不是理想嘉宾。

“因为那个人做的东西很有意思,我想跟他交流。”张明杰说,“不是因为某个人有所谓的’名气’。”

值得一提的是,不管是什么头衔的科学家,来Xplorer Symposia作报告,都是没有报告费的,基金会只负责报销一般的差旅费用,这样的设置也是在保证会议本身是靠研讨的含金量来吸引参会人。

比起动辄上千人的大会,Xplorer Symposia更看重互动的质量,所以会议规模较小,参会人数在每场100人左右。Xplorer Symposia希望,所有参会的科学家,无论是资深科学家还是学生,都能在会议中有充分的交流。

在短暂的3到5天时间里,除了会场的报告和提问环节,chair和基金会还会安排会场之外的活动,包括海报环节、晚宴或者户外活动的交流,让科学家在放松的情况下,产生更多的碰撞。

德国马克斯·普朗克生物化学研究所主任Matthias Mann是质谱蛋白组学的重要先驱,引领蛋白组学领域将近30年。在第三场Xplorer Symposia上,他从头到尾,全程参与,永远坐在第一排,认真听报告、做笔记,茶歇时常常被青年科学家和学生包围着。北京大学的博士生武振鹏在会场报告中没能及时发问,但他在会场之外,抓住了质谱基础蛋白质组学领域的开创者、领军人物Matthias Mann,向他提出了困惑自己已久的问题。

德国马克斯·普朗克生物化学研究所主任Matthias Mann在观众席发言。

另一位外国科学家,第一次来中国就找到了合作。受邀参加第三场Xplorer Symposia的报告人、佐治亚理工学院化学与生物化学系的Sepcic-Pfeil讲席教授 Raquel Lieberman说,已经联系了会议中的两位参会者,计划开展合作。

“会议还启发我重新回归化学领域的根源,去解决实验室中正在面对的一些问题。”Lieberman说。

袁钧瑛讲到,邀请学者到线下来开会,很重要的一点在于,“科学家是一个活生生的、鲜活的人,你得有touch,才能够有感觉。这是光读人家的文章、在线上交流做不到的。而且,最前沿的基础科学、交叉研究,一定要受到启发,找到灵感。灵感的碰撞需要一个氛围、一个文化、一个土壤,就特别需要在真实场景里面的交互。”

为了评估会议的互动质量,新基石科学基金会还特地设置了指标衡量是否达成了科研合作——用对方的工具做自己的研究;派学生去对方的组做联合科研;合作申请项目;共同改进理论或实验等。

最后的统计结果是:超过半数的参会人表达了合作意向。

05

涟漪

除了达成合作的可能性,好的学术会议还能够帮助科学家们建立和保持共同的科学文化,并且把对这种文化的认同传递给年轻一代。

Xplorer Symposia设置了青年科学家们的报告环节,各自有10分钟的时间讲解自己的工作;博士生或博后,有在现场展示自己研究工作的海报以及闪电报告(每人3-4分钟)的环节。根据chair和co-chair的安排,有些会议的海报环节还设置了贴纸投票,参会的speaker,每人手里都有一张银闪闪的圆形小贴纸,在现场与作者交流之后,可以把贴纸贴在自己欣赏的海报旁。最终获得贴纸数量前三名的海报,会得到当次会议的最佳海报奖。

海报展示环节。

一位博士生告诉《知识分子》,他的报告准备了两个晚上,直到会议前一天还在酒店改稿,虽然闪电报告只有三四分钟,但这是他第一次用英文完整地表达自己的工作,而且还是未发表的工作。

还有的学生,在轮到自己做报告时,紧张得找不到自己的那页PPT,在众多学术泰斗的瞩目下找了三分钟,急出汗来。

这些或许会成为他们日后漫长的学术生涯里,青涩而刻骨铭心的一件小事。

某位博士生的海报,展示的是他为解决目前的一些技术问题——比如分辨率比较低的问题——针对蛋白组学领域开发的算法。他的海报在为期三天的会议中,只得到了一张贴纸,来自于德国专家Matthias Mann。

“我这种摸索性的小工作能得到这种顶尖教授的认可,对我在后续的科研生涯里都是一个莫大的鼓舞。”这位博士生说。

第一场Xplorer Symposia,曾艺带了两名学生参加。会后第一次实验室的组会,她让两位年轻人分享研讨会上印象最深的事。“没想到他们说的都不是从某个报告中学到了哪些具体的知识,而是自己的情绪和感受。”

曾艺说,通过这样的学术会议,年轻人们看到了最好的科学是什么样子的,活跃在国际学术界的人,他们抱有着什么样的热情,怎么样能够享受其中的乐趣。

另一方面,则是科学研究的方法论。很多顶尖的科学家会在学术报告里讲述研究历程而非仅仅呈现学术数据和科学论断。那些超越论文之外的思考线索,那些灵感和想法从何而来,如何做学术管理,如何展示自己的工作,也都是科学的一部分。科学不是计算,科学是一个高门槛全链条的生命体验。

鲁伯埙说,对于年轻人来讲,一方面是让他们看到科研文化和好的科学是怎么回事。另外一方面也应该让这些将以科研为职业的人,看到一些幸福的正反馈。他作为chair的Xplorer Symposia主题为“蛋白质错误折叠——从分子到疾病”,会上他在介绍引入宾夕法尼亚大学教授李文渝(Virginia M-Yee Lee)时多说了几句,不是她“科学突破奖”得主的身份,也非她“神经退行性疾病女王”的行业美誉(目前人类理解并探索战胜如阿兹海默症、帕金森症、渐冻症等这些神经退行性疾病,均是基于她的发现)。他说,“我的学术生涯是从20多年前在宾夕法尼亚听了Virginia的一场讲座开始的。而这是我第一次组织这种规格的学术研讨。这是一种美妙的‘巧合’。”

曾艺形容这场跨界学术交流的感受,“就像是一块石头扔到这个水潭里,能够激起连绵不断的涟漪。好的学术环境就会带来很多这样的涟漪。”

高质量的学术会议能起到的另外一重作用,还在于加深科学社区之间的连结。

Matthias Mann说,他在这个科学社区的时间已经足够久,对这个社区抱有责任,在这一困难时期开这个会,正当其时:“我们是科学家,是桥梁,希望交流能够继续。”

科学文化本质上是国际性的,但李毓龙发现,能够在国际水平会议上发言的中国科学家很少,而国外科学家对于中国科学家的工作也没那么了解。

“国际交流应该是双向的,中国也应该建立高水平的国际会议,不仅邀请高水平的国际科学家参加国内的学术会,也要让国际科学家觉得有收获,这样才能建立中国科学家的国际影响力。”李毓龙说。

因此,Xplorer Symposia要求国际嘉宾占比至少三分之一,工作语言统一使用英语,以保证真正实现交流。这方面在国际会议上有诸多先例。

已经落地的四场Xplorer Symposia中,有两场国际嘉宾比例超过了50%,还有两场在40%左右。

“这不是希望,这是要求。我们中国的科学界必须跟全球科学界保持紧密的联系,而且全球科学界大多数的人也希望跟中国的科学界保持紧密的联系。”张明杰说。

有天会议结束,工作人员在做收尾的打扫工作,基金会负责会务的王茜看到两个骑着小电动车赶来的学生,在一张海报前停下来、聊起来。他们是会议举办地中科院生物与化学交叉研究中心的学生,对他们来说,这可能只是学术人生中习以为常的一个场景。但王茜却有点感动。

参会的学生们在海报前驻足观看

“10年、20年以后,我们做的这些事情能够让一些科学家产出好的成果,从私心的角度来说,我觉得它是个荣誉,我也为中国科学事业的进步做了一点贡献。”王茜说。

2024年的Xplorer Symposia以物质科学领域的“‘玩转’量子传感:理论突破与应用探索”收尾,同时也开启了除生物学领域以外,更广泛学科的交流。会后,与会嘉宾为基金会写了感谢贺卡,落款盖了他们的姓名章——会务方为Xplorer Symposia的中外speaker准备的礼物中国印。而这个纪念品的创意,最早来自于鲁伯埙和曾艺,逐步落实成为办会的惯例。

从学术课题到组织细节,Xplorer Symposia越来越成为一家公益基金会和科学家们共创的产物。

“我觉得这是中国科学界里一件很不一样的事情,以非常积极的方式。”张明杰说,不管是新基石研究员项目还是科学探索奖,如今再加上Xplorer Symposia,“都在给我们的科学文化体系,增加一些非常积极的力量,我相信这对于整个科学界,特别对年轻人来说,像一股清流。……民间机构的这种差异化的投入,所产生的价值远高于他们投入的资金数额。”

这是一种比较微妙,但重要的影响。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号